2025年4月16日

2024年の年末に年収の壁の引き上げが話題になりました。

2025年3月には税制改正関連法案が成立し、103万円の壁は160万円まで引き上がることが決定しました。

年収の壁が引き上がることで働く側にはメリットが多そうですが、スモールビジネス経営者にはどのような影響があるのでしょうか。

今回は年収の壁の仕組みを解説しつつ、スモールビジネスに与える影響と対策について解説します。

年収の壁とは?スモールビジネスの経営にどんな影響がある?

そもそも年収の壁とは何なのでしょうか。

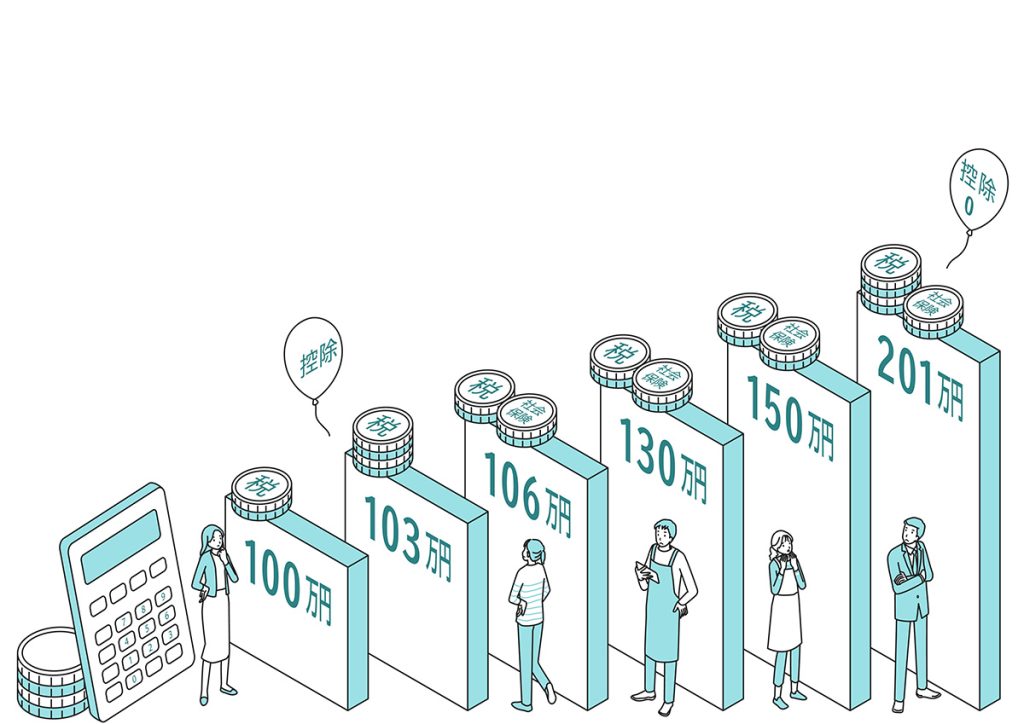

実は収入があっても、一定の基準以下ならば税金や社会保険料を支払う必要はありません。

しかし、基準を超えると支払う必要が生じるため、その基準の年収を「壁」と表現しています。 年収の壁には大きく2種類あり、所得税や扶養控除などの税金に関わるものと、健康保険や年金といった社会保険に関わるものがあります。

103万円・130万円・160万円の壁とは?企業に関係あるの?

103万円は所得税が課される年収基準です。

2024年までは給与収入が103万円以下なら、所得税を納める必要はありませんでした。

2025年度からは160万円まで基準が引き上げられます。

つまり、年収160万円以下なら所得税を支払う必要はありません。

壁が160万円になると従業員が働く時間を増やすと予想され、競争力の強化、年末の働き控えの防止など、企業にとってもメリットがあります。

160万円で合意されましたが、178万円への引き上げも引き続き検討されています。

今後の動向に注目です。

130万円は社会保険に関する壁です。

勤めている企業の規模を問わず、年収が130万円を超えると、自身で健康保険料や年金保険料を納めなければなりません。

従業員が国民健康保険、国民年金に加入する場合は企業側の負担はありません。

しかし、法人の事業所の場合、厚生年金保険・健康保険の強制適用事業所になります。

また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所は、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となるため、年金保険料・健康保険料を労使折半で負担しなければなりません。

会社負担分は「法定福利費」として費用計上することになり、費用負担が増えます。

なお、130万円の壁の引き上げの議論は進んでいません。

むしろ壁は引き下がる方向に動いています。

2024年10月以降、従業員が51人以上の企業で、以下の条件に全てあてはまる従業員は社会保険に加入させる義務が生じました。

・給与が月額88,000円以上(年収換算すると106万円以上)

・週あたりの所定労働時間が20時間以上

・2カ月以上雇用される見込みがある

・学生ではない

2027年10月には従業員21人以上の企業まで拡大、2029年10月には企業規模が撤廃される予定です。

スモールビジネスの経営者にとっては大きな問題となるため、常に最新の情報をキャッチアップしてください。

なぜ従業員は「壁を超えたくない」と言うのか?

103万円の壁を超え、年収が104万円になったところで納める所得税は500円程度です。103万円の壁の場合、年収が増えたのに手取りが減るという逆転現象は起こりません。

ただ、税金の支払いで少しでも手取りが減るのは、やはり嫌な気持ちになるものです。

また、配偶者の会社から配偶者手当が支給されている場合、会社によって異なりますが、年収103万円以下が条件になっているケースが多いようです。

配偶者手当が支給されなくなると、世帯収入は大きく減少する可能性があります。

学生の場合、子の年収が103万円を超えると親の税金負担が増えます。

19~22歳の子を扶養する親の場合、子の年収が103万円までなら特定扶養控除が受けられますが、103万円を超えると対象外となり、世帯年収が大きく減少してしまうのです。

なお、配偶者は配偶者特別控除あるため大きな影響はありません。例えば、夫の合計所得金額が1,000万円以下、妻の年収が150万円までなら103万円のときと同じ控除が受けられます。

スモールビジネスの経営者にとってのデメリットとは?

103万円の壁の引き上げにより非課税で働ける時間が増えるため、従業員の働く意欲の向上が期待できます。

一方、人件費が増加するデメリットは避けられません。

また、配偶者手当を支給している経営者は、支給基準の見直しを求められるでしょう。

130万円の壁は、厚生年金保険料・健康保険料が労使折半となるため、費用負担が増大します。

急激なコスト増は資金繰りに影響を及ぼす可能性が高く、スモールビジネス経営者にとっては厳しい状況といえるかもしれません。

103万円の壁の引き上げで、企業経営にどんな影響がある?

年収の壁が引き上がることで、企業経営にはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。

103万円の壁の引き上げで、働く側にはどんなメリットがある?

103万円の壁が設定されたのは1995年。

以降、103万円に据え置かれたままで、物価や賃金上昇に対応できていないことが、今回の見直しのきっかけのひとつです。

最低賃金の上昇に伴って時給も上昇しており、年収の壁内に収めようとすると働く時間を減らすしかありません。

しかし、壁の引き上げにより160万円まで課税されなくなりました。

物価高が急速に進むなか、手取り収入を増やせることは大きなメリットです。

企業側の人手不足は解消される?それとも人件費が増える?

11月、12月は、年収の壁を超えないように働き控えをする従業員が多く、人材不足に陥いる企業が多々ありました。

年収の壁の引き上げにより人手不足は解消できる可能性が高いといえます。

ただ、給与コストも増えため、スモールビジネスの経営者は、今まで以上に資金繰りに気を付ける必要が出てくるでしょう。

なお、働き控えが解消されて生産性が向上すれば、利益の増加につながる可能性があります。

給与負担・社会保険料・住民税はどう変わる?

壁の引き上げで従業員が働く時間を増やすと、給与・社会保険料の負担が増えます。

健康保険や厚生年金といった社会保険料は労使折半で支払うため、106万円の壁、130万円の壁はスモールビジネスの経営者にとって大きな影響があります。

保険料は標準報酬月額に基づき算出されるので、収入が多い従業員が多ければ多いほどコストは増加。

なお、40歳~64歳の従業員には介護保険料も加わります。

社会保険料は毎月の従業員の給与から源泉徴収して納付するため、手続きの手間とコストが発生します。

住民税は自治体によって異なりますが、多くの場合、年収100万円程度から課税されます。企業は従業員の給与から毎月住民税を天引きし、本人に代わって地方自治体に納付する特別徴収を行う必要があります。

住民税は労使折半ではないため、費用が大きく増えることはありません。

ただ、住民税が発生する従業員が増えれば、手間が増え、対応する従業員の人件費が発生します。

なお、住民税の課税基準の見直しは行われない見込みです。

「年収の壁」が企業の人材確保に与える影響とは?

働き控えを防ぐ目的もあり年収の壁引き上げが行われたわけですが、実際にはどのような影響があるのでしょうか。

シフトが埋まらない問題は解消する?

非課税で働ける時間が増えるため、シフトが埋まらない問題は解消する可能性が高いでしょう。

同時にシフト管理の時間とコストも節約できます。

ただ、企業規模によっては年収106万円、企業規模を問わず年収130万円を超えると、社会保険料を負担する必要があります。

社会保険料の負担額は大きいため、年収が増えたのに手取りが減るという逆転現象が起きます。

時給が高い場合や企業規模によっては、すぐに106万円、130万円の壁に到達するので、影響は限定的といえます。

「このまま働くと損をする」と言われたら経営者はどう対応すべきか?

年収の壁の仕組みや社会保険について説明し、長い目で見たら損にならないことを説明すると良いでしょう。

103万円の壁については、178万円まで引き上げることが引き続き議論されています。

学生についても、学生の年収が150万円以下なら特定扶養控除を受けられるように見直しが行われ、所得税は2025年から、住民税は2026年から適用されます。

106万円、130万円の社会保険の壁は、社会保険に加入することで、将来受け取れる年金額が増える、傷病手当金が支給されるなど、メリットを伝えると良いでしょう。

税制改正や制度変更で、企業の負担はどうなる?

従業員が働く時間を増やすことが予想されるため、人件費や社会保険料などコスト、手続きの手間が増えるでしょう。

一時的に負担が増えたと感じるかもしれませんが、従業員が意欲的に働ける環境なら、企業の競争力は強化されます。

競争力が高い魅力的な企業なら優秀な人材を確保しやすいため、長い目で見たら負担よりもメリットが大きいといえます。

年収の壁を気にせず人手を確保するには?

年収の壁を気にせず、人手を確保する方法と気を付けるべき点を紹介します。

短時間勤務の人材に依存しすぎると経営が安定しない?

従業員を長時間勤務させると年収の壁を超えてしまうため、企業の費用負担が増えます。

それならば、年収の壁を超えない短時間勤務の人材を数多く雇えばよい、と考えるかもしれません。

しかし、短時間勤務の人材に依存しすぎるとシフト管理が大変です。

また、従業員のスキルアップが期待できないため、企業の競争力は低下。

その結果、帰属意識が弱まり離職率の上昇、採用や教育の費用・手間が増えることが見込まれ、短時間勤務の人材への過度な依存は危険だといえるでしょう。

「壁の影響を受けにくい働き方」を提案する

年収106万円、130万円の壁を超えると手取りは大きく減少します。

106万円の壁を超えたら同等の手取りにするためには年収125万円以上、130万円の壁を超えたら153万円以上を目指す必要があります。

働ける時間を増やせる従業員には、働き損にならない収入を目指すように提案してみると良いでしょう。

また、所定労働時間が短い短時間正社員への転換もおすすめです。

無期雇用となり、給与の算定基準も正社員と同等になるため、雇用と収入が安定します。

企業側が知っておくべき雇用ルールと選択肢

年収の壁を超えてほしくないからと、会社側から一方的に給与を減額することは、労働条件の不利益変更にあたり、労働契約法に違反します。

年収の壁を超えても企業の負担が大きく増えないよう、2023年10月、厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しました。

106万円の壁を超えた従業員がいる場合、企業は労働者1人あたり最大50万円の助成金を受け取れます。

130万円の壁を超えた従業員には、「一時的な収入増であること」を証明すれば、2年間は配偶者や親の扶養に入り続けられるため、従業員、企業ともに社会保険の負担はありません。

なお、支援強化パッケージは2025年度末で終了する予定です。

オンラインアシスタントを活用すれば、人手不足を解決できる?

優秀な人材を確保したいと思っても、雇用にかかる費用と事務手続きを考えると、二の足を踏んでしまうもの。

それなら、アウトソーシングのオンラインアシスタントを利用してみませんか。

「年収の壁」を気にせず業務を依頼できる仕組みとは?

オンラインアシスタントは、オンラインアシスタントの会社がスタッフを雇用、または業務委託契約を結んでいます。

スモールビジネスの経営者と雇用契約がないため、所得税の特別徴収の手間は不要、社会保険料の負担も必要ありません。

年収の壁を気にせず、業務を依頼できます。

オンラインアシスタントなら「繁忙期だけ増員」も可能

繁忙期の数ヶ月だけスタッフを雇用するのは、求人業務、指導の手間、人件費を考えると大きな負担です。

また、適切なスキルを持ったスタッフがすぐに見つかるとは限りません。

オンラインアシスタントの会社は、さまざまな専門スキルを持ったスタッフを常に確保しています。

お願いしたい業務の詳細を伝えれば、適切なスキルを持ったスタッフをすぐにアサイン。

繁忙期だけ人数を増やす、特定の業務だけを依頼するなど自由自在です。

事務作業やルーチン業務を外注し、従業員の負担を減らす

事務作業やルーチン業務は、仕組みを理解すれば誰でもできる業務。

企業の経営に関わるコア業務は従業員へ、バックオフィス業務は外注へと分担すれば、効率よく企業経営ができます。

コストを抑えながら業務効率を向上する方法

従業員はコア業務に集中できるため、生産性が向上し残業代の減少にもつながります。

オンラインアシスタントに報酬の支払いは必要ですが、社会保険料の負担や福利厚生の提供は不要。

従業員1人を雇用するよりずっと少ない費用負担で、企業の戦力になってくれます。

スモールビジネスがオンラインアシスタントを導入するメリット

次の4つのメリットがあります。

コストを抑えて必要な業務だけ任せられる

オンラインアシスタントにかかる経費は、利用料や報酬がメインであり、社会保険料の負担、採用の事務手続きなどは不要です。

最低限のコストで、必要な業務だけを切り分けて依頼できます。

人手不足の影響を受けにくくなる

オンラインアシスタントの会社は多くのスタッフを抱えています。

人手が足りなくなったら、すぐに適切なスキルを持ったスタッフをアサインしてくれるため、自分で探す手間は不要。

急にスタッフの都合が悪くなった場合でも、他のスタッフが対応するので、業務が止まることもありません。

経営者は安心して、コア業務に集中できます。

従業員に「無理なく働ける環境」を提供できる

人手が足りないからといって従業員に残業や休日出勤を強いていると、体調を崩したり、離職したりするリスクが高まります。

バックオフィス業務を外注すれば、それだけ業務に余裕ができ、従業員が無理なく働ける環境が整います。

社会保険料の負担を抑えながら、業務を効率化

社会保険料の負担は企業にとっても大きいもの。

オンラインアシスタントとは雇用契約がないため、業務の量、報酬の金額に関係なく社会保険料の負担はありません。

まとめ

オンラインアシスタントを導入し、柔軟な経営を目指そう

企業規模を拡大しようと考えたら、従業員の増員が必要になるでしょう。

しかし、1人を雇用するほどの業務量はない、お願いしたい業務のスキルを全て兼ね備えている人材に出会えないことも。

オンラインアシスタントを利用すれば、事務局業務、経理、HPの更新、動画作成など、さまざまな業務を依頼することができます。

人材の選定はオンラインアシスタントの会社が行うので、手間はかかりません。

どれだけ業務を依頼しても、雇用関係がないため年収の壁の引き上げの影響を受けることもありません。

どんな業務がお願いできる?いくらぐらいかかる?など、興味を持ったらお気軽にお問い合わせください。